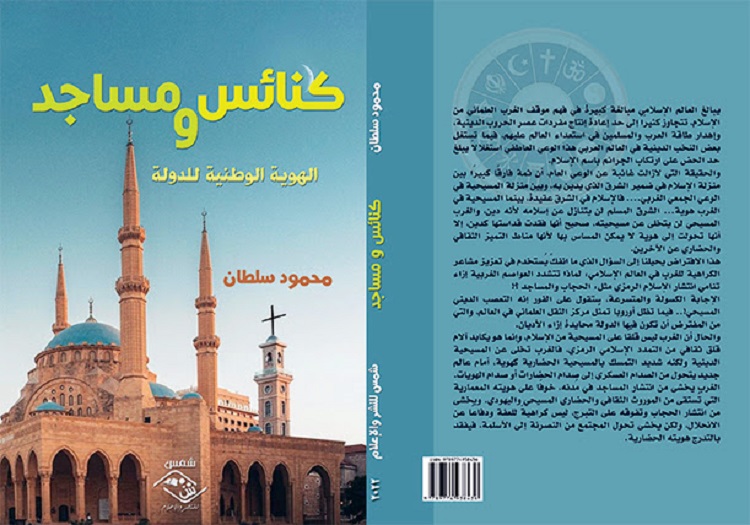

إنّ هناك رغبة خفيّة للتوظيف الدعائي للدين، كمصدر لتغذية الغوغائية وتغييب الوعي وحشد العامة وغيرهم، خلف دعاة ومشايخ وحركات وتنظيمات تعيد رسم العالم في إطار ردة حضارية إلى العصور القديمة، وتقسيمه إلى "دار حرب" و"دار إسلام"، ومن هنا الحالة الطائفية لم تكن بعيدة عن هذا كأداة للمقاربة، وولوج الحالة الغربية وتفسيرها وفهمها بعيداً عن ديماغوجية الإسلام السياسي التي شوشرت ولعقود على أيّ محاولة محايدة لفهم مكانة المسيحية في أوروبا ووظيفتها الثقافية وعلاقتها بالإسلام في طبعته الجديدة، سيكون طريقة خاطئة... هكذا بدأ الكاتب الصحفي محمود سلطان كتابه "كنائس ومساجد".

المساجد والكنائس والعبث بالأمن القومي

يقول الكتاب: إنّه مثلما لكل دولة هوية حضارية، فإنّها أيضاً لها هويتها المعمارية، ولها أيضاً هويتها الثقافية، وإنّ أيّ عبث بهذه الهويات يُعتبر تهديداً لأمنها القومي، يمتد في تفاصيله ليمسي تهديداً لوجودها ذاته ولتمايزها الثقافي والحضاري، ويعكس تغيراً في الأوزان النسبية للطوائف، التي بدورها ستنعكس على هوية الدولة، وقد يحيلها إلى أثر تاريخي لا مكان له إلا في متاحف الآثار.

يشير الكتاب إلى التجربة اللبنانية كنموذج لفهم معنى الهوية المعمارية لأيّ دولة، وكيف أنّ مسجد "محمد الأمين"، الذي أعاد بناءه الراحل رفيق الحريري، وصممه على الهيئة العثمانية، وتم بناؤه في ساحة الشهداء، عند خطوط جبهة الحرب الأهلية (1975)، التي تفصل شرق بيروت المسيحي وغربها المسلم، يدلّ على مستوى الهوية المعمارية لدولة تقوم على المحاصصة الطائفية، فقبل الحرب الأهلية كان المسجد مجرد زاوية أثرية صغيرة، وتهيمن على المشهد المعماري في المنطقة مجموعة من الكنائس أبرزها على واجهة المشهد "كاتدرائية سانت جورج" التي بنيت عام 1894، وتوارت خلفه سلسلة من المساجد الصغيرة، بما فيها مسجد محمد الأمين ذاته، في مشهد يعكس تطورات الحالة اللبنانية الحالية، وسيكتشف أنّ هذه المنطقة الأشهر في وسط المدينة قد تغيرت هويتها المعمارية تماماً. فقد تحوّل مسجد "محمد الأمين" إلى مسجد عملاق، شغل واجهة ساحة الشهداء بالكامل، مساحة ومعماراً وفنوناً هندسية وجمالية وتراثية شديدة الإبهار، والمشهد الجديد عكس تبدل الأوضاع، وتواري كنيسة سانت جورج، وتفوق قوى طائفية وتراجع أخرى، وكانت المبارزة بين مسجد الأمين وكاتدرائية سانت جورج أبرز تجلياته التي لا تخفى على أيّ مراقب مدقق.

يؤكد الكتاب أنّ الواقع على الأرض خطير، فالشعور بالانكسار الطائفي، بين طوائف متقاربة في أوزانها النسبية، لم يكن في صالح لبنان الذي تأسست هويته من المكوّنين الدينيين الكبيرين: المسيحية والإسلام، وأيّ تلاعب في هذه الهوية، ولو حتى على مستوى المعمار "المساجد ـ الكنائس"، سيعيد البلد إلى مربع التساؤل بشأن التعايش السلمي وقبول الآخر في ظل هوية وطنية تقوم على التوافق والتراضي، وليس على ادّعاء التفوق الطائفي والاستعلاء وتغيير هوية الدولة المعمارية لصالح طائفة بعينها.

كما لكل دولة هوية حضارية فإنّ لها هويتها المعمارية والثقافية أيضاً، وإنّ أيّ عبث بهذه الهويات يُعتبر تهديداً لأمنها القومي

كما يؤكد أنّ لكل دولة هويتها المعمارية التي لا تقبل التنازل عنها، بغضّ النظر عمّا إذا كانت دولة دينية أو علمانية أو لا دين لها أصلاً، والمسألة لا تتعلق بالدين أو بالعقيدة، من هنا نشأت مشكلة المآذن في سويسرا والحجاب في فرنسا، ويدلل الكتاب على ذلك بقول "أنجيلا ميركل" أمام حزبها: "إنّ ألمانيا لن تسمح بأن تعلو مآذن المساجد أبراج الكنائس، وإنّ هوية ألمانيا مسيحية يهودية".

يرى الكتاب أنّ أزمة الغرب مع الإسلام في طبعته الأوروبية ليست دينية كما يريد تصويرها المزايدون على الإسلام من دعاة الفتن وأمراء الحروب الدينية، وإنّما هو صراع على الهوية، ففي أيار (مايو) عام 2013 تحدثت تقارير غربية عن تراجع المسيحية أمام الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عزا مركز "بيو" الأمريكي -الذي أعدّ دراسة ونقلتها عنه مجلة "الإيكونوميست" البريطانيةـ التراجع إلى تغيير الأصول القومية للمهاجرين، بمعنى أنّ المسألة لا تتعلق بحراك ديني داخلي مستقل، وإنّما تغيير في التركيبة السكانية بسبب الهجرات القادمة من دول تدين بالإسلام.

يقول: لماذا تتشدد العواصم الغربية إزاء تنامي انتشار الإسلام؟ الإجابة الكسولة والمتسرعة ستقول على الفور: إنّه الدين المسيحي، فيما تظل أوروبا تمثل مركز الثقل العلماني في العالم، والتي من المفترض أن تكون فيها الدولة محايدة إزاء الأديان، والحال أنّ الغرب ليس قلقاً على المسيحية من الإسلام، وإنّما هو يكابد آلام قلق ثقافي من التمدد الإسلامي الرمزي. فالغرب تخلى عن المسيحية الدينية، ولكنّه شديد التمسك بالمسيحية الحضارية كهوية أمام عالم جديد يتحول من الصدام العسكري إلى صدام الحضارات أو صدام الهويات، وكما يقول "إيفان أوزنوس" في "شيكاغو تربيون": إنّه لأول مرة يشارك الإسلام في إعادة السؤال مجدداً حول هوية أوروبا، وبعدما كانت الأخيرة تستقي هويتها من اليهودية والمسيحية فقط، بات الإسلام أحد أهم روافدها، الذي لا يمكن تجاوزه بحال، بل إنّ الإسلام فرض على أوروبا أن تعيد النظر مجدداً في مُثلها العُليا كالعلمانية والعلاقة بين الكنيسة أو الدين والدولة، وبات الحجاب والمآذن في مركز الجدل العام، وعلى رأس الأسباب التي تعمّق من الاستقطاب المتنامي اليوم بين النخبة والرأي العام والأحزاب السياسية بشكل مدهش، ممّا فرض نمطاً من أنماط الفوبيا التي تتساءل من هذا الوافد الجديد، الذي بات جزءاً منها يشاطرها الأرض والثقافة والحضارة، وتفاصيل الحياة اليومية.

الخطاب الإسلاموي والهوية

يرى الكتاب أنّ كتابات المفكر الألماني المسلم مراد هومان عن "الإسلام البديل" لم تعد محض طرح نظري، وإنّما هو واقع اقتنعت به أوروبا مؤخراً بعد الأزمة المالية العالمية الكبرى (أزمة عام 2008، عندما احتكمت إلى العقل في اختبار الإسلام أمام أزمة تتعلق بصلب مصالحها الحيوية، فلأول مرة يضع الصحفيون والمفكرون الغربيون أوروبا أمام خيارين: "إمّا البابا، وإمّا القرآن"، كما جاء في افتتاحية مجلة تشالينجز على لسان رئيس تحريرها "بوفيس فانسون"، ولأول مرة يطالب خُبراء غربيون بقراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لاكتشاف دور المسيحية الكاثوليكية في تبرير انتهازية الليبرالية المتوحشة، التي أدت إلى وضع الغرب أمام أسوأ أزمة مالية هددت أُسس وأصول النظام الرأسمالي الغربي.

في المقابل، يذهب الخطاب الإسلاموي الطائش والمتهور حيال أيّ نقاشات تتعلق بالإسلام في دول الغرب باعتبار بناء المساجد وانتشار الحجاب وغيره تحدياً للمسيحية الغربية؛ فعندما قررت بريطانيا تعيين ساجد جاويد، المسلم من أصول باكستانية، وزيراً للداخلية، تلقاه الإسلاميون ليس بوصفه إجراءً يمثل وجه بريطانيا الحضاري المتعدد الثقافات، وإنّما فرحوا له بوصفه انتصاراً للإسلام على المسيحية، وبعضهم تلقوه بوصفه دلالة على انتشار الإسلام، وبشارة على اقتراب تحول بريطانيا إلى إمارة إسلامية، رغم أنّ "جاويد" وصف نفسه لصحيفة "ديلي ميل" بأنّه (مسلم) لا يمارس الطقوس الدينية، رغم أنّ المسألة تتعلق في جوهرها بمفهوم المواطنة والدولة الحديثة.

يستخدم الإسلاميون المصطلحات القديمة مثل "دار الكفر /دار الحرب" و"دار الإسلام"، وأصبحت "داعش" هي النموذج الأسوأ والأكثر دموية ووحشية بتطبيقها فقه هذه المصطلحات، لكنّها في واقع الحال هي سليلة هذه العقيدة السياسية، لأنّه إذا كانت عند "داعش" ضرورة، فإنّها "مؤجلة" عند ما يُسمّى التيارات الإسلامية المعتدلة، وهذا ما يثير فزع الغرب وكراهيته للإسلاميين عموماً.

يذهب الخطاب الإسلاموي الطائش والمتهور حيال أيّ نقاشات تتعلق بالإسلام في دول الغرب باعتبار بناء المساجد وانتشار الحجاب وغيره تحدياً للمسيحية الغربية

يقول الكتاب: إنّ آخر عبارة انتهى بها فيلم "الفتنة" لليميني المتطرف "غيرت فيلدرز" تقول: (أوقفوا أسلمة أوروبا)، العبارة أفصحت عن الهدف الأساسي من الفيلم الذي ينطلق من موقف عنصري قلق على هوية أوروبا المسيحية، ليس من نزعة دينية متطرفة، فمنتج "الفتنة" ليس متديناً، وإنّما من ضمير ثقافي عدواني ومتطرف. والمحصلة كانت مفجعة للطرف الجاني، فالفيلم اختفى تقريباً من على الإنترنت، وظهر مكانه فيلم "المفتنون" الذي أنتجته الرابطة العربية الأوروبية في بروكسل، ردّاً على "الفتنة"؛ تناول العنصرية في هولندا، وعرض مظاهرات تطالب بحظر المساجد، وعرض ما يتعرض له المسلمون من تعذيب وتنكيل في أبو غريب، وفي أفغانستان، وفي فلسطين على يد الاحتلال الصهيوني.

يضيف الكتاب: في يوم 23 آذار (مارس) 2008 انشغل الرأي العام بالبحث عن تفسير معقول ومنطقي لتصرف بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر عندما تولى بنفسه تعميد صحفي مصري، وفي احتفالية صاخبة نقلتها الفضائية الإيطالية "رايونو" على الهواء مباشرة بعد أسبوع من هذا التصرف الفاتيكاني الرسمي غير المسؤول جاءت الإجابة على لسان صحيفته الوزرفاتوري رومانو وبعنوان كبير: لم نعد في القمة... المسلمون تفوقوا عدداً.

يختتم الكتاب بعدد من النتائج؛ أهمّها أنّه ربما يكون صحيحاً أنّ الانطباع الغربي عن الإسلام، ربما يكون مستقى من استبطان خبرة الرجل الغربي التاريخية مع المسيحية السياسية، لكنّ جزءاً من هذا الانطباع ربما يكون قد تأثر أيضاً بصورة الإسلام التي يقدّمها الإسلاميون، أو المتطرفون من العلمانيين العرب للغرب، وفي الأصل ليس ثمّة فارق بين "الانطباع" عند الأوّل، و"الصورة" التي يوزعها الثاني على العالم، والسبب ببساطة أنّ الأخير رغم أنّه عربي مسلم لم يعرف الإسلام إلّا من خلال تجربة المسيحية مع الدولة في أوروبا، باعتبارهما تجربتين متطابقتين؛ وذلك إمّا عن جهل، وإمّا عن قصد لموقف مسبق من الإسلام كدين وليس كحضارة.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_0_0_0_0.png.webp?itok=WL9ET923)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_55_0_3_0_1_0_0.jpg.webp?itok=rTmxP5p0)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-1_0_4_0.png.webp?itok=jydxKYAs)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/617020.png.webp?itok=MFGGcSVO)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/00_62.jpg.webp?itok=CQVYPdvq)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A_0_0_2_0.jpg.webp?itok=Os7pCjBI)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_126_1_0.jpg.webp?itok=qrc5KiHx)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_5_2_0_0_0_0.jpg.webp?itok=yO41fFS9)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/6b9408e2f0.jpg.webp?itok=97sywMR5)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/344281-293240_0_0_0_1.jpg.webp?itok=Xw6c0w_b)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/01_87.jpg.webp?itok=XTHRG7ie)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/19_2024-638485269846866467-686.jpg.webp?itok=tQ-ctzaG)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/download_8.jpg.webp?itok=SNGbjgtk)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/1280x960_11.jpg.webp?itok=RRBT-PHj)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD_0.jpeg.webp?itok=qj7uX1BI)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/TunisiaTerrorBardoRTR4UMIW.jpg.webp?itok=8qVD2lU1)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B4%D9%87%D8%B1_0_0_0_0.jpg.webp?itok=CX9nsZNg)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/000_33Z33K3.jpg.webp?itok=SDFxi9Av)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_25_1_2_0_1_0_0_1_1_0.jpg.webp?itok=-ojQYLdR)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%201_0_0_0.png.webp?itok=9YIlS2bv)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7_0_0_0.jpg.webp?itok=UtKFVe22)